大切な方を亡くされた後、四十九日法要の準備に不安を感じていませんか?「何をすればいいのか分からない」「マナーが心配」といった疑問をお持ちの方も多いでしょう。

本記事では、四十九日法要の意味から準備の流れ、当日のマナーまで、初めての方でも安心して臨めるよう詳しく解説します。この記事を参考にしていただければ、故人を心静かにお送りできる法要を執り行うことができるでしょう。

目次

四十九日法要の意味と重要性

「四十九日」とは何を指す?仏教における意味

四十九日(しじゅうくにち)とは、故人が亡くなられた日から数えて49日目のことを指します。仏教では、この49日間を「中陰(ちゅういん)」と呼び、故人の魂が次の世界へ旅立つまでの準備期間とされています。

七日ごとに閻魔王などの裁判官による審判が行われ、49日目に最終的な行き先が決まるという考えから、この日に執り行う法要を「四十九日法要」または「七七日(なななぬか)法要」と呼びます。

四十九日法要が最重要とされる理由

四十九日法要は、数ある法要の中でも特に重要視される理由があります:

- 忌明け(きあけ):遺族の忌中が明ける日とされています

- 成仏への祈り:故人が極楽浄土へ向かえるよう、最後にお祈りする機会です

- 区切りの意味:遺族にとって、悲しみに一区切りをつけ、日常生活に戻る節目となります

現代では初七日から毎週の法要を省略し、四十九日法要のみを丁寧に行う家庭が多くなっています。

遺族にとっての四十九日(心の区切りとなる意味)

四十九日法要は、故人のためだけでなく、残された遺族にとっても大切な意味があります。この日を境に正式に喪が明け、社会復帰の第一歩となるのです。

法要を通じて親族が集まり、故人を偲ぶ時間を共有することで、遺族の心の整理にもつながります。「故人をしっかりとお送りできた」という安心感は、その後の生活の支えとなるでしょう。

四十九日法要までの準備チェックリスト

葬儀直後〜1週間後までにやること

葬儀終了後すぐ

- 後飾り祭壇の設置と毎日のお参り

- お世話になった方々への挨拶回り

- 葬儀記録の整理(香典帳や弔電の確認)

1週間以内

- 葬儀関係書類の整理

- 香典帳の内容確認と整理

- 各種手続きの開始

日程の決め方と会場手配

法要の1ヶ月前まで

- 日程決定:49日目が平日の場合は、前の週末に繰り上げるのが一般的

- 会場の予約:自宅、お寺、葬儀場のいずれかを選択

- 僧侶への依頼:菩提寺がある場合は早めに連絡

重要なポイント

- 49日目を過ぎてからの法要は避ける(故人をお待たせすることになるため)

- 47〜49日目の範囲で調整する

- 参列者の都合も考慮して土日に設定することが多い

僧侶への依頼と連絡のポイント

菩提寺がある場合

- 葬儀後なるべく早く住職に連絡

- 希望日時を2〜3候補用意して相談

- お布施の目安について確認

菩提寺がない場合

- 葬儀社に僧侶の紹介を依頼

- インターネットの僧侶派遣サービスを利用

- 近隣の寺院に直接問い合わせ

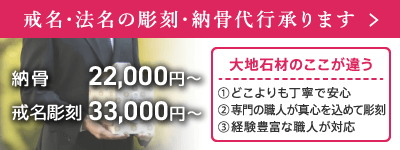

お墓・納骨の準備

墓石がある場合

- 戒名の彫刻依頼(石材店に3週間前までに連絡)

- お墓の清掃と準備

- 埋葬許可証の準備

納骨堂の場合

- 納骨日の予約

- 必要書類の確認

- 納骨の立ち会い者の調整

香典返し・引き出物の準備

香典返しの準備

- 受け取った香典の半額程度の品物を用意

- のしの表書きは「志」または「満中陰志」

- 法要後1週間以内に発送が目安

引き出物の準備

- 法要当日にお渡しする場合の返礼品

- お茶や海苔、お菓子などの消え物が一般的

- 参列人数より少し多めに用意

準備チェックリスト(印刷用)

□ 法要1ヶ月前

- □ 日程・会場の決定

- □ 僧侶への依頼

- □ 参列者のリストアップ

□ 法要3週間前

- □ 案内状の発送

- □ 墓石への戒名彫刻依頼

- □ 引き出物の手配

□ 法要1週間前

- □ お布施の準備

- □ 会場の最終確認

- □ お墓の清掃

□ 法要前日

- □ 仏壇や会場の準備

- □ 施主挨拶の確認

- □ 当日の流れの確認

四十九日法要当日の流れ

当日の基本的な流れ

四十九日法要は、おおむね以下の順序で進行します:

1. 開式(10:00〜)

- 施主による開式の挨拶

- 参列者への感謝を述べる

2. 読経・焼香(10:10〜10:40)

- 僧侶による読経

- 施主から順番に焼香

- 血縁の深い順に行う

3. 法話(10:40〜10:50)

- 僧侶によるお説教

- 故人を偲ぶお話

4. 納骨式(11:00〜11:30) ※実施する場合

- お墓へ移動

- 納骨の儀式

- 埋葬許可証が必要

5. お斎・会食(12:00〜13:30)

- 僧侶を交えた会食

- 献杯の挨拶

- 故人を偲ぶ時間

6. 閉式(14:00)

- 施主による締めの挨拶

- 引き出物のお渡し

納骨式を同時に行う場合の進行と注意点

四十九日法要と納骨式を同日に行う場合は、以下の点にご注意ください:

必要な準備

- 埋葬許可証(火葬場から発行されたもの)

- 墓地への移動手段の確認

- 墓石の開閉作業の手配(石材店に依頼)

当日の流れ

- 自宅または会場で法要

- お墓へ移動

- 納骨の儀式

- 再び会場に戻って会食

時間配分

- 移動時間を十分に考慮

- 全体で3〜4時間程度を見込む

法要後の会食(お斎)の意味とマナー

お斎(おとき)の意味 お斎は単なる食事ではなく、故人を偲びながら参列者が語り合う大切な時間です。僧侶にも参加していただき、故人の思い出話に花を咲かせます。

お斎のマナー

- 献杯は親族代表が行う

- 故人の好きだった料理を用意することも

- 僧侶が参加されない場合は「御膳料」をお包みする

四十九日法要のマナーと注意点

服装のマナー

遺族・施主の服装

- 男性:正喪服(モーニング)または準喪服(ブラックスーツ)

- 女性:正喪服(和装の黒喪服)または準喪服(黒のワンピース・スーツ)

- 子ども:黒や紺などの地味な色の服装

一般参列者の服装

- 男性:黒のスーツに黒ネクタイ

- 女性:黒のワンピースやスーツ、肌の露出は控える

- アクセサリー:結婚指輪以外は外す、真珠は可

お布施・御車代の包み方・相場

お布施の相場

- 一般的な相場:3万円程度

- 地域や寺院により差があります

- 心配な場合は菩提寺に直接お尋ねください

包み方のマナー

- 白い不祝儀袋に黒白の水引(結び切り)

- 表書きは薄墨で「お布施」

- 下段に施主名をフルネームで記入

- 袱紗に包んで持参

御車代・御膳料

- 御車代:5千円〜1万円(遠方からお越しいただく場合)

- 御膳料:5千円〜1万円(僧侶が会食を辞退される場合)

参列者の香典マナーと返礼品の渡し方

香典のマナー

- 表書きは「御仏前」(仏教の場合)

- 金額の目安:親族1〜3万円、友人知人5千円〜1万円

- 新札は避け、古いお札を使用

香典返しのタイミング

- 従来:忌明け後に半返しを郵送

- 最近:当日にお返しすることも増加

- 即日返しの場合は「本日はありがとうございました」の挨拶とともに

式中・挨拶時の作法

焼香の作法

- 数珠を左手に持つ

- 右手で抹香をつまみ、額に押しいただく

- 香炉に入れる(回数は宗派により異なる)

- 合掌して一礼

施主の挨拶例

- 開式時:「本日はお忙しい中お集まりいただき、ありがとうございます」

- 閉式時:「おかげさまで無事に法要を営むことができました。心より御礼申し上げます」

よくある質問(Q&A)

Q1. 四十九日が平日に当たる場合、法要の日程はどうすべき?

A1. はい、問題ありません。49日目以前の週末に繰り上げて行うのが一般的です。49日後に遅らせるのは「故人をお待たせする」ことになるため避けましょう。47日目〜49日目の範囲で、親族の都合がつく日に調整してください。

Q2. 四十九日法要には誰を招待すればいいの?

A2. 基本的には近親者(家族・親族)のみで問題ありません。故人の兄弟姉妹、子ども、その配偶者などが中心です。生前特に親しかった友人をお呼びしても構いませんが、無理に範囲を広げる必要はありません。最近は家族だけで執り行うケースも多く、少人数でも失礼には当たりません。

Q3. 四十九日法要で参列者は香典を持参するの?

A3. はい、一般的に参列者は香典(御仏前)を持参するのがマナーです。金額は関係性によりますが、親族なら1〜3万円、友人知人なら5千円〜1万円程度が目安です。香典袋の表書きは「御仏前」と書きます。

Q4. 四十九日法要のお布施はいくら包めばいい?

A4. お布施の全国的な相場は3万円前後です。ただし、地域や寺院によって幅があるため、心配でしたら菩提寺に直接お伺いしても構いません。また、御車代や御膳料として別途数千円程度をご用意ください。

Q5. 菩提寺が無い場合、どうすればいいの?

A5. 最近は菩提寺がない家庭も増えています。その場合は葬儀社や僧侶派遣サービスに相談すれば、僧侶を紹介してもらえます。四十九日法要のみをお願いできる寺院もありますので、事前に読経料の目安を確認しておくと安心です。

Q6. 四十九日を過ぎたら喪が明けますか?

A6. 一般的に49日目で忌明けとなり、忌中が終わります。ただし、喪中は一周忌まで続くとされているため、年賀状は控え、寒中見舞いを出すのが適切です。日常生活は通常通りに戻して構いません。

Q7. コロナ禍で参列者を絞りたい場合は?

A7. 新型コロナウイルスの影響で、家族のみで法要を行うことも十分理解されます。参列を遠慮していただく方には、事前にお電話でご事情を説明し、後日お参りにお越しいただくなどの配慮をすると良いでしょう。

まとめ

四十九日法要は、故人を心静かにお送りする大切な儀式です。準備に手間はかかりますが、本記事でご紹介したチェックリストや流れを参考にしていただければ、きっと滞りなく執り行うことができるでしょう。

重要なポイントの再確認

- 四十九日法要は忌明けの重要な節目

- 準備は1ヶ月前から計画的に進める

- マナーを押さえれば安心して臨める

- 故人を想う気持ちが何より大切

大切な方を亡くされてお忙しい中での準備は大変ですが、この法要を通じて故人との最後のお別れができ、遺族の心の整理にもつながります。本記事が皆様のお役に立てれば幸いです。

あなたの四十九日法要が、故人への感謝と愛情に満ちた、心に残る法要となりますよう心からお祈りしております。