継承者がいなかったり遠方でお墓参りができなかったりなどの理由から、墓じまいを考える人は増えています。定期的にお墓の手入れができずにいると荒れてしまい、供養の観点からも望ましくありません。

供養の形も時代とともに多様化していることから、墓じまいをして他の供養法を検討している人も少なくないでしょう。

ここでは墓じまいの方法や費用、手続きなどの基本的な流れをはじめ、墓じまいに関するトラブルを紹介します。

墓じまいとは

墓じまいとは、簡単に言うとお墓を片付けることです。墓石を撤去し、墓所を更地にして霊園やお寺に永代使用権を返還します。

さらに遺骨を新しいお墓に移す、合祀する、散骨するなど、遺骨を引き取りその後の安置場所を見つけることも墓じまいにおいては重要です。

お墓は家族のつながりを確認する上で重要な役割を担っていたため、かつては先祖代々で受け継ぎ、守っていくものと考えられていました。

しかし、核家族化や少子化など、家族のあり方が多様化し、さらに宗教観や死生観の変容などによってお墓に対する考え方も変化してきています。

墓じまいとは、そうした時代の流れにおける1つの転換と言えるでしょう。

墓じまいと改葬の違い

墓じまいに近い言葉に「改葬」という言葉があります。改葬は、お墓を変えること、つまりお墓の引越しを意味します。

改葬の理由としては、遠方で墓参りがしにくいから、という理由が多いかもしれません。

一方、墓じまいは、遺骨を取り出して移動させる行為そのものではなく、お墓を撤去することで一度お墓をおしまいにすることが重視されています。

物理的にお墓をなくし、お墓との関わり方を変えるという心理的な要素を含んでいる点が、改葬と墓じまいの大きな違いです。

これには墓じまいの言葉が登場した社会的背景が関係しています。

少子化や未婚者の増加に伴いお墓を守る継承者がいない、または継承者である子どもがいたとしても負担をかけたくないという次世代への気遣いなどから、お墓の存在が負担になってきているのが現実です。

継承者がいなくなった墓地は、無縁墓となり、その増加は地方を中心に社会問題化しています。無縁墓化が進む時代背景により、墓じまいに対する意識はさらに高まっているのです。

墓じまいの費用負担と相場

墓じまいは墓石を撤去し、遺骨を取り出して移すという手間と労力、加えて金銭的な負担が生じます。

墓じまいの費用は大きく「墓石の撤去、お墓を更地にする費用」と「新しく遺骨を安置する場所の費用」の2つに分けられます。

墓石の撤去や更地にする費用相場

まず墓石の撤去や更地にする費用ですが、墓石を撤去するにはまず遺骨をお墓から取り出すための「魂抜き」や「閉眼法要」などの儀式を行います。

こうした法要に対するお布施の費用相場はおよそ2~5万円です。

墓石撤去や墓地を更地に戻す工事は石材店に依頼しますが、墓地によっては指定業者が定められています。費用相場は1平方メートル当たりおよそ5〜10万円です。

また、トラック等の車両、重機が現場まで入るかなど、施工の難度によっても金額は変わってきます。

こうした費用をまとめると、墓地を更地にして返還するには、その広さによるものの、費用相場はおよそ30~40万円かかります。

※お寺への離檀料など、お墓が建っている地域やお寺との関係によって費用は変わります。

新しく遺骨を安置する場所の費用相場

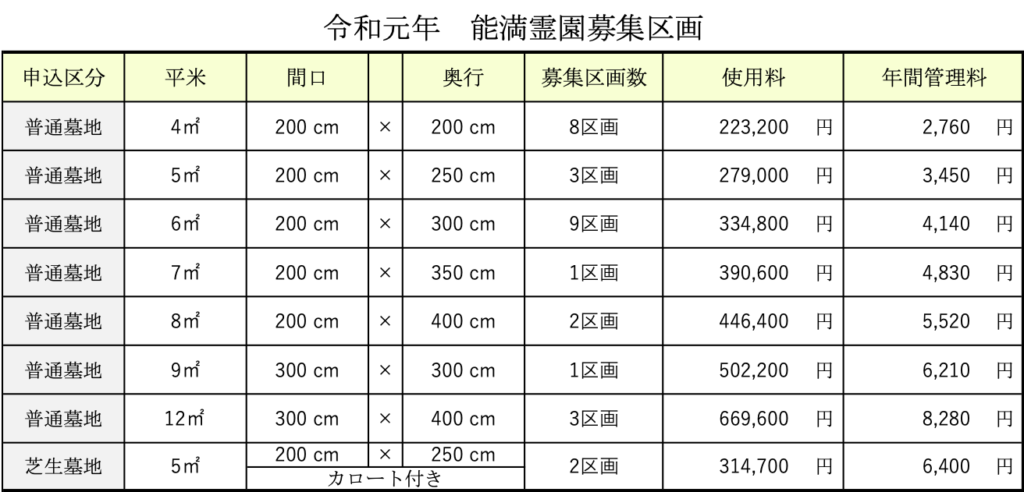

新しく遺骨を安置する場所の費用相場は、遺骨の安置場所によって異なります。遺骨の安置場所としては、新しく建てるお墓や永代供養などが挙げられます。新しくお墓を建てる場合はの費用相場、70~300万円ほどかかります。

永代供養は墓地や霊園・寺院にある施設などで供養されます。永代供養は他の人の遺骨と一緒に埋葬する合祀墓と、一定期間は他の遺骨と分けて安置され、その後一緒に合祀される個別供養墓、さらに納骨堂に分けられます。

また、合祀をしない永代にわたって供養をしてくれる永代供養墓もあります。

合祀施設の費用相場はおよそ1~30万円、個別供養墓はおよそ5~150万円が一般的な相場です。

納骨堂は個別に供養をされ、一定期間経過すると合同埋葬されるタイプと合祀をせず永代供養をするタイプがあり、費用相場はおよそ5~100万円ほどかかります。

お墓を持たない方法

散骨や樹木葬、手元供養などは墓を持たないため墓石等の費用はかかりませんが、散骨は事前に遺骨を細かく粉砕しなければならず、この粉骨作業を業者に依頼するとおよそ2~4万円です。

樹木葬の費用相場はおよそ8~30万円という場合が多く、手元供養の場合は特に費用はかかりません。

墓じまいの方法と手続きの流れ

墓じまいを行うには、事前に親族で話し合ったり、墓地を管理しているお寺に連絡したり、遺骨を取り出すための申請をしたりする必要があります。

特に遺骨の取り扱いに関しては注意が必要です。勝手に取り出して良いものではなく、必ず行政手続きなどの手順を踏む必要があります。この手続きを怠ってしまうと罰則の対象となる恐れもあるため、注意しましょう。

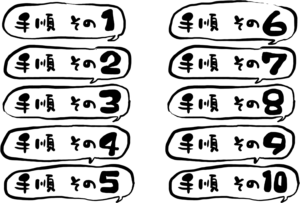

墓じまいは次のような方法と流れで行います。

1. 遺骨の確認

まずお墓の中身を確認し、誰の遺骨があるのか、遺骨の状態や数量などを確認してから親族間で話し合いましょう。

2. 祭祀承継者を決める

民法上では、墓地の所有権や遺骨に関しては「祭祀承継者」が決定権を持ちます。親族の中で誰が承継者となるのか話し合って意見をまとめ、できれば書面で残しておくと万一トラブルが起きても安心です。

3. 受け入れ先を決める

続いて、墓じまい後の遺骨の受け入れ先を決めます。遺骨の行き先を確保したら、新しいお墓の墓地管理者から「受入証明書」「永代使用許可書」を発行してもらいます。

4. 埋葬証明書を受け取る

次に、現在の墓地管理者に連絡し、墓じまいすることを伝え、「埋葬証明書」を受け取り、あわせて墓石の撤去業者について指定業者がいないか確認しておきましょう。

5. 改葬許可証を取得する

現在埋葬している墓地の自治体に対し「埋葬証明書」と「受入証明書」を提出し申請することで、「改葬許可証」が取得できます。改葬許可証がないと、遺骨を取り出せません。

改葬許可証は1体の遺骨ごとに1枚必要なため、遺骨の数に応じて申請が必要です。

6. 撤去業者へ依頼する

行政手続きが整ったら、次は撤去業者への依頼です。墓石撤去や墓地を更地に戻すための工事、さらには遺骨の取り出しも、基本的に石材店に依頼します。

7. 閉眼供養を行う

遺骨を取り出す際は、僧侶に立ち会ってもらい、閉眼供養を行いましょう。墓地を更地にし、墓地管理者に返還したら墓じまいの半分は終了です。

8. 受け入れ先への手続き

残り半分は遺骨の新しい受け入れ先への手続きです。供養方法によって異なりますが、新たなお墓や合祀施設に納骨する場合は、墓地管理者に「改葬許可証」を提出します。

墓じまい後の遺骨の供養方法

墓じまいは、お墓を撤去して終わりではありません。墓じまい後の遺骨の供養をどうするのかまでを決めることも含めて「墓じまい」です。

墓じまい後の遺骨の供養方法としては、新しいお墓に入れる方法以外では大きく次の5つがあります。

永代供養

継承者がいない場合は永代供養を選択される人が多いかもしれません。

通常のお墓では、継承者がいないままでは無縁墓として撤去処分されてしまいます。一方、永代供養であれば、墓地・霊園の管理者にお墓の維持や供養を任せられるのが特徴です。

子孫にお墓を受け継ぐというこれまでのお墓のあり方とは異なり、基本的に一代限りのお墓です。

永代供養の中には、合祀タイプと個別タイプがあります。

合祀タイプ

合祀タイプのお墓は、他の人の遺骨と一緒に埋葬するものです。一度合祀してしまうと、遺骨は個別には戻ってきません。

個別タイプ

個別タイプは独立型の墓地と集団型の墓地があります。独立型の墓地は、通常の墓地と同じく後々も自分たちのお墓が残りますが、永代に渡って施設の管理者が供養してくれるため安心です。

集団型の墓地は、個別の石碑と骨壺が用意され、集団で納骨するものです。

納骨堂

納骨堂は屋内型の納骨施設のため、天候に左右されずお参りができます。納骨堂の種類は豊富で、ロッカー型やコンピュータ制御型、仏壇型などがあります。

散骨

遺骨を海に撒く海洋散骨をはじめ空中散骨など、散骨する場所や方法が選べます。

樹木葬

樹木葬は、お墓を建てずに樹木をお墓の代わりとして遺骨を埋葬する方法です。遺骨は直接樹木の下に埋葬するため、時を経て自然に還ります。

手元供養

手元供養とは自宅に遺骨を安置して供養するスタイルで、費用もかかりません。身近で供養したい人に選ばれています。

さまざまな供養方法があり、墓じまい後のライフスタイルに合わせて供養方法を考えると良いでしょう。

墓じまいでよくあるトラブル事例

墓じまいはお墓との関係に一区切りつけるためにもメリットの大きいものですが、トラブルが生じるケースも少なくありません。

トラブルの事例としては、お寺とのトラブル、親族間のトラブル、業者とのトラブルが挙げられます。

お寺とのトラブル

まず、お寺とのトラブルで多いのが、墓じまいの許可がもらえない、離檀料が高額というものです。

檀家となっている場合、お寺側から墓じまいの許可を出してもらえないケースもあります。その結果、高額な離檀料を要求されるトラブルが生じます。

トラブルを防ぐには、墓じまいについてできるだけ早めに相談し、日頃からお寺と良好な関係を築くよう心がけることが大切です。

これまでお墓を守ってくれていたお寺への感謝の気持ちとして、墓じまい時にお布施を渡す習慣があるところもあります。

ただし、離檀料がなければ墓じまいできないという決まりはありません。話し合いが進まない場合は、自治体や弁護士などの第三者に相談するという方法もあります。

親族間のトラブル

墓じまいのトラブルの中で最も多いのが、親族間のトラブルです。親族の中には、祖先とのつながりを感じられる場所として、お墓に対して特別な思い入れを持っている人もいるでしょう。

墓じまいをするというこちらで勝手に決めた「報告」ではなく、「相談」として話し合いを重ねることが重要です。

話し合いを重ねても、時間が経つと不満はたまってくるものです。時間をかけ、互いに納得できるように進めましょう。

業者とのトラブル

次に紹介する事例は、業者とのトラブルです。予想以上に高額の請求を受けたというトラブルが聞かれます。

事前に複数の業者に見積もり依頼ができれば良いですが、多くの場合、墓地の管理者により指定業者が決められているため、選択の余地がなく、思いもよらない高額な費用になることがありますので、事前に詳細な見積もりを出してもらうと安心です。

まとめ:お墓との関係を見つめ直す

墓じまいとは、今あるお墓を撤去して新たな供養形態に移ることです。物理的に存在するお墓との関係に一区切りつけ、ご先祖や故人への気持ちも整理できる、1つの供養のあり方だといえます。

墓じまいを行う上で、手続き方法や費用は事前に調べておく必要があります。また、墓じまいに関するトラブルも少なくありません。まずは家族でお墓について話し合ってみることから始めてみてはいかがでしょうか。

また、大地石材では墓じまいのご要望も承っておりますので、まずはお問い合わせだけどもお気軽にお待ちしております!