樹木葬という言葉を聞いたことはありますか?

多様化が進む現代において、お墓も例外ではなく、さまざま種類のお墓が増えており、その仕組みについて知らない人も多くなっています。

この記事では、樹木葬の費用相場やメリット・デメリットについてお伝えします。

樹木葬とは

樹木葬とは、墓石の代わりに樹木を用いたり、納骨場所の周りに草花が植えたりするお墓の種類のことです。

樹木葬は、自然志向の新しいお墓の形で、樹林墓地とも呼ばれることもあります。墓地では表現できない明るさや美しさがあり、墓石型にはない、「循環」を意識したつくりになっているのが特徴です。

死後は自然に還りたいと考える方にとっても魅力あるスタイルだといえるでしょう。遺骨は樹木の根本に納骨し、お墓参りのときには、目印である樹木に向かって手を合わせます。

樹木葬の費用相場

樹木葬は、一般的なお墓にくらべて安価な費用で埋葬をすることができますが、基本的には1名あたりの価格なので、埋葬する人数分の費用がかかります。

樹木葬の中でもタイプが複数存在するため、費用はタイプによって異なりますが、費用相場は70万円程度です。

個別納骨タイプや合葬・合祀タイプなどの種類から、ペットと一緒に納骨できるというタイプもあります。それぞれ費用が異なりますので、見積もりをしてみると良いでしょう。

樹木葬のメリット・デメリット

樹木葬のメリットとデメリットをご説明します。

永代供養なので承継者が必要ない

樹木葬のメリットのひとつに永代供養がついていることがあげられます。樹木葬は承継者の必要がないお墓がほとんどです。

近年、お墓の継承者がいなくて問題になることがありますが、樹木葬にすれば、お墓を次の世代に継ぐ負担・管理する負担を軽減することができます。

人数が限られていれば一般墓よりも費用が節約できる

一般墓の場合100万円~350万円が契約時に必要となり、かつ年間管理費が毎年5,000円~1万円ほどかかります。

それと比べ、樹木葬の場合1人当たり70万円前後が一般的なので、人数が限られていれば費用が削減できるでしょう。

一方で、お墓に入る人数が多いとその分金額も上がってしまうこともありますので、デメリットにもなります。

人数が決まっていれば、少ない金額で納骨することができますので、人数の確認してから購入を考えましょう。

遺骨の取り出しが難しいことがある

樹木葬のコンセプトのひとつに自然に還る弔い方というものがあり、遺骨を骨壺から取り出して土に還す供養法がよく見られます。

その場合、遺骨を後から取り出したくても不可能なケースがあり、遺骨を取り出せないことをデメリットと感じる人もいますので、注意しましょう。

遺骨の取り出しの有無は、埋葬形式によっても異なりますので、気になる人は霊園へ問い合わせをしてみるのもよいかもしれません。

樹木葬の探し方と手続きの流れ

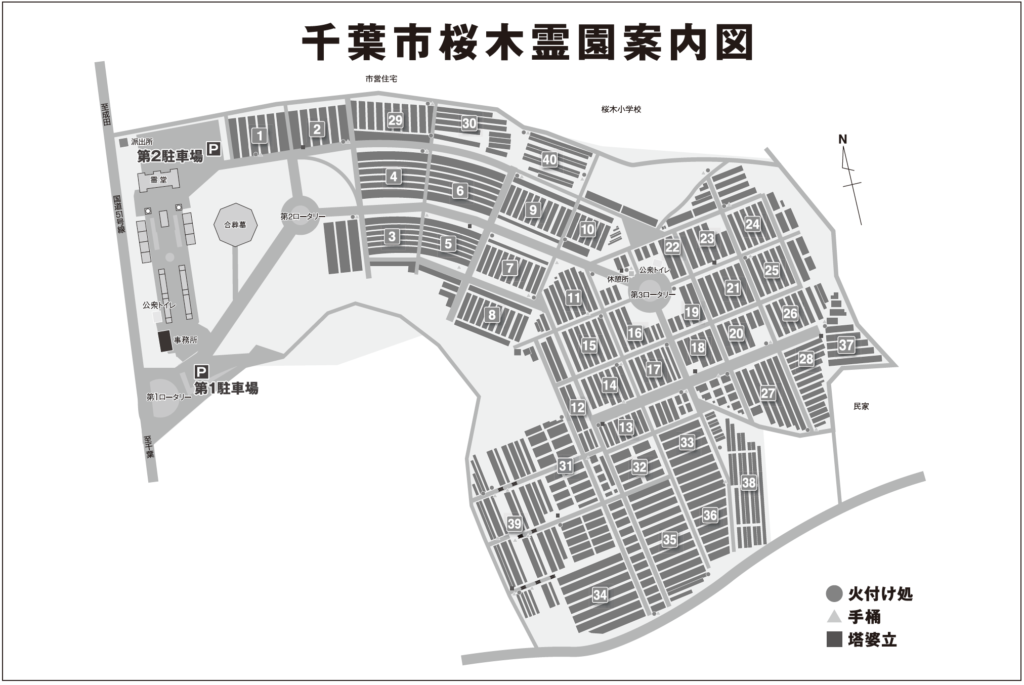

樹木葬の探し方として以前は、新聞折込やポスティングなどで情報を仕入れる方法が一般的でしたが、最近では樹木葬を専門に扱うインターネットサイトなどもあります。

また、樹木葬専門の霊園や墓地もありますので探してみましょう。良さそうな樹木葬が見つかったら見学しに行き、契約という流れになります。

契約が終わり、費用の支払いが完了すると、霊園から使用許可証が発行されますので、大切に保管しましょう。

まとめ

樹木葬の費用相場やメリット・デメリットについてお伝えしました。樹木葬の費用相場は70万円と言われていて、お墓の形式によって費用は異なります。

その費用の安さがメリットとしてあげられますが、遺骨を取り出すことができないなどのデメリットもありますので、購入の際はよく確認をして進めるようにしましょう。

.jpg)

2.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

2.jpg)